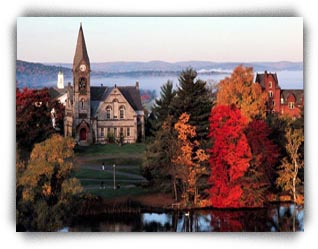

4月現在、アメリカ中西部の大学町で研究に没頭中です。授業と会議がなく研究だけだと天国だということに初めて気が付きました。そのまさに天国のノートルダム大学はシカゴからミシガン湖畔を東に車で1時間半ぐらいの大学町にあります。大学のあるサウスベンド市は

インディアナ州の北部にあり、人口10万人ぐらいの中規模の大学町です。ノートルダム大学のアメリカン・フットボールは全米トップ・レヴェルで、税関の人が私のビザをみてフットボールの話題をするほどです。

4月現在、アメリカ中西部の大学町で研究に没頭中です。授業と会議がなく研究だけだと天国だということに初めて気が付きました。そのまさに天国のノートルダム大学はシカゴからミシガン湖畔を東に車で1時間半ぐらいの大学町にあります。大学のあるサウスベンド市は

インディアナ州の北部にあり、人口10万人ぐらいの中規模の大学町です。ノートルダム大学のアメリカン・フットボールは全米トップ・レヴェルで、税関の人が私のビザをみてフットボールの話題をするほどです。

ノートルダム大学経済学科には賃金主導型成長モデルで有名なダット教授がおられ、ノーベル経済学賞を受賞したセン教授(オックスフォード大学)との共著論文もあります。私が学んでいるウォルフソン教授には邦訳された『金融恐慌-戦後アメリカの経験』があり、日本経済新聞に貝塚啓明教授(当時東京大学)の書評が掲載されています。非主流派経済学のコンファレンス等は毎学期数回開かれています。大学院のワークショップも複数公開されています。パーティー等で話をする大学院生達は一様に新古典派に懐疑的で、自分達が置かれている状況を正確に把握しているようです。また、労働経済学に人気があるのも左派的な視点とも関連しているようで、全米労働組合AFL-CIOの会長が講演に来たことからも窺えるようです。

ウォルフソン教授には2週間に1度マンツーマンで議論をしていただいています。川合理論から始まり九州大学の信用理論研究、私自身の研究を順を追って報告しています。毎回私が報告してウォルフソン教授が質問をする形式でおこなっています。時々、私の方から何か良

い考えや示唆がないか伺うこともあります。2週間に1度のゼミですが、私の研究を振り返り今後展開させるために有益な機会となったようです。こうした日本独自の理論は未だ国際的な批判に晒されていないので、英語で紹介していく必要があるようです。

「日本人はすぐ資料資料と言う」と海外の研究者によく言われるのですが、最初の3か月はノートルダム大学図書館で日本では入手困難なアメリカ議会資料やジャーナルの収集に没頭していました。ノートルダム大学は全米20位台にランクされる大学ですが、議会資料やジ

ャーナル類は日本のどの大学よりも揃っているようです。1980年代以降の銀行関連の小委員会の議会資料はマイクロ・フィッシュ形式でほぼ全巻揃っています。ただ、それ以前のものはポツポツ入っているといった状況です。そのため、4か月目にはノートルダム大学の資料はぼ収集し尽くしてしまいました。そこで、ハーヴァード大学図書館、ミシガン大学資料センター、議会図書館、FDIC図書館等に行ってみましたが、思うような資料は集めることが出来ませんでした。改めてノートルダム大学の良さを実感する結果になったようです。

今考えると一つの転機となったのが、厳寒の1月末にミシガン大学調査研究所のカーティン博士にインタビューできたことでした。この研究所は『大衆消費社会』のカトーナ教授で有名ですが、現在カーティン博士も中央銀行との共同研究をされています。博士の論文を引用

したこともあり、実際に話してみるとかなり共通の認識を持っていることがわかりました。40分ほどのインタビューでしたが、当時呻吟していた問題について伺ったところ、博士は回答を持たれていました。言われてみれば当たり前のことのようなのですが、これでようやく論文が書ける状態になってきたようです。

今考えると一つの転機となったのが、厳寒の1月末にミシガン大学調査研究所のカーティン博士にインタビューできたことでした。この研究所は『大衆消費社会』のカトーナ教授で有名ですが、現在カーティン博士も中央銀行との共同研究をされています。博士の論文を引用

したこともあり、実際に話してみるとかなり共通の認識を持っていることがわかりました。40分ほどのインタビューでしたが、当時呻吟していた問題について伺ったところ、博士は回答を持たれていました。言われてみれば当たり前のことのようなのですが、これでようやく論文が書ける状態になってきたようです。

当時は資料に偏り過ぎて柔軟な思考を欠いていたのかもしれません。イギリス経済学には、まず歴史を重んじて、つぎに経済を考えるという伝統があると伺っています。しかし、アメリカでは、経済学と歴史学は同列であって、経済学者は経済学に専念して歴史は歴史学者に

まかせるという風潮が強いようです。これは新古典派に限ったことではなくラディカル派にも当てはまるようです。資料重視が必ずしも悪いとは思いませんが、アメリカでは「資料で圧倒する」ような報告はあまり高く評価されません。

また、同じく1月初旬にボストンで開かれた社会科学系の学会連合ASSAに参加してきました。この学会連合にはアメリカ最大の経済学会AEAやラディカル派経済学会URPEも含まれています。URPEを覗いてみて、マサチューセッツ大学アマースト校、ニュー・スクール・フォー・ソーシャル・リサーチ、それにノートルダム大学の大学院生が多いという印象を受けました。ASSAではマサチューセッツ大学、カリフォルニア大学、東京大学、一橋大学、法政大学等の方々と食事をし話をすることが出来ました。

そして、この縁で6月からマサチューセッツ大学に移ることになりました。ノートルダム大学は田舎で本当に良いのですが、ただ一つ残念なことに夏休みには大学にウォルフソン教授を含めて人がいなくなってしまいます。そこで夏休みだけラディカル派の世界的な研究セン

ターであるマサチューセッツ大学に移ることにしました。マサチューセッツ大学にはポーリン教授がおられ、教授は『資本主義発展の理論』のスウィージー教授の弟子にあたります。以前ポーリン教授がカリフォルニア大学におられたときに3日間議論に付き合ってもらったことがあります。ASSAでポーリン教授に挨拶をしたところ覚えていてくれていて、ご著書をいただき夏休みに会うことを約束してくれました。マサチューセッツ大学では6月までセミナーが開かれていて、秋学期の初めに再開されるこのセミナーで報告することになりそう

です。また、8月にはお隣のコネチカット州でURPEのサマー・セミナーがあります。この東部への移籍が2つ目の転機になりそうです。

何か「研究状況報告」のような「海外研究報告」になってしまいました。遊びに来たわけではないので正直に言って面白可笑しいことはあまりありません。ただ、マサチューセッツ大学のあるアマーストでは住宅の空きが少なく、最終的に車で片道13時間かけて探しにいく

ことになりました。アマーストは本当に小さな大学町で、このとき親切にしてくれた大家さん、学生さんと大学の方々との3日間の交流は非常に楽しいものでした。松山に帰ったときにでもまたお話しすることにいたします。

何か「研究状況報告」のような「海外研究報告」になってしまいました。遊びに来たわけではないので正直に言って面白可笑しいことはあまりありません。ただ、マサチューセッツ大学のあるアマーストでは住宅の空きが少なく、最終的に車で片道13時間かけて探しにいく

ことになりました。アマーストは本当に小さな大学町で、このとき親切にしてくれた大家さん、学生さんと大学の方々との3日間の交流は非常に楽しいものでした。松山に帰ったときにでもまたお話しすることにいたします。

留学先 ノートルダム大学、マサチューセッツ大学アマースト校

期 間 1999年8月~2000年9月

研究課題 戦後消費社会におけるアメリカ商業銀行の小口業務の展開