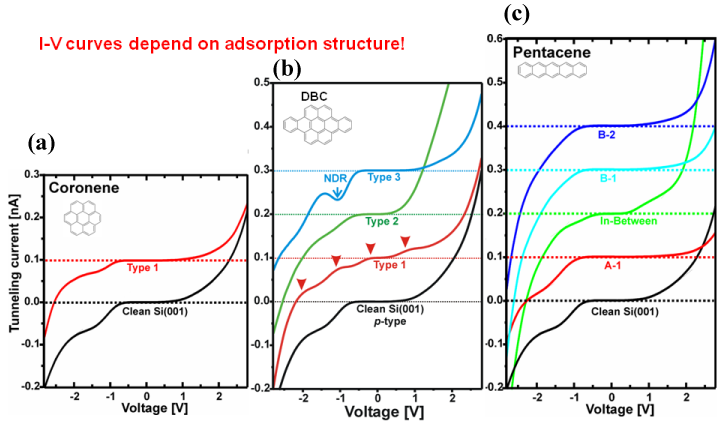

図1: Si(001)表面上に化学吸着した様々な多環芳香族分子で測定した

吸着構造に依存した電流-電圧特性

半導体はコンピューターを初めとする様々な電子機器に使用されている非常に重要な材料である。

シリコン(Si)やガリウムヒ素(GaAs)を原料とした半導体素子が実用化されて久しく、CPUやメモリなどの

素子の性能は飛躍的に向上した。

しかし、近年は微細化、高速化に伴う様々な問題が明らかになり、さらなる電子素子の高性能化

のため新しいアプローチが研究されている。その一つに有機半導体を用いた研究がある。

有機物の中には分子ひとつで半導体の特性を示す「有機半導体」と呼ばれるものがある。

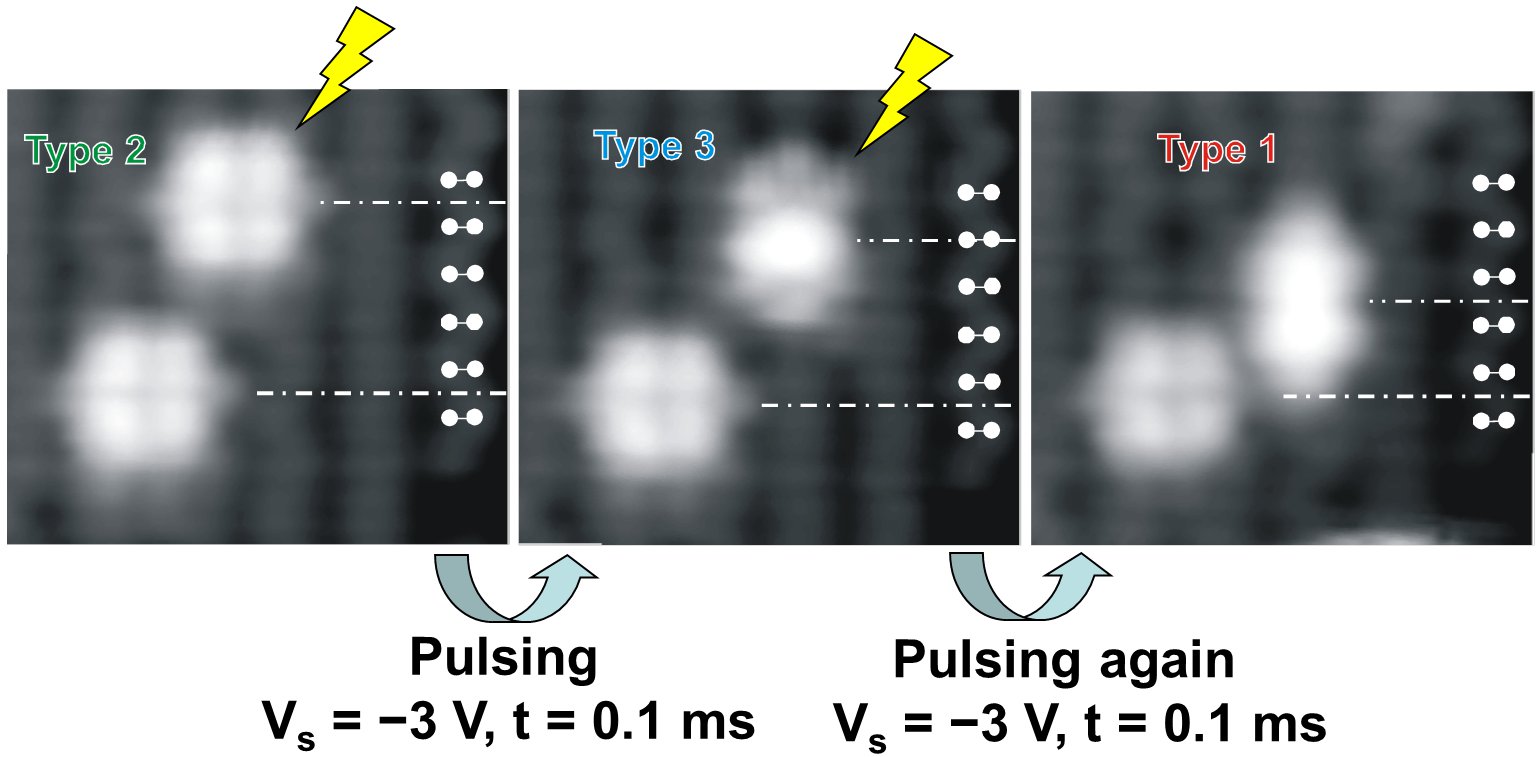

図1はシリコン単結晶の(001)表面に有機半導体分子を吸着し、各分子の上でIV特性を測定した結果である。

(a, b, c)はそれぞれ表面に吸着したコロネン単分子、DBC単分子、ペンタセン単分子のIV特性を示している。

各分子は吸着構造の違いにより、異なったIV特性を示す。この配向による特性の違いは、各グラフの中に描かれた

複数の曲線で示されている。

表面に吸着させる分子の種類や、吸着した方向によってIV特性が異なるため、これらを上手に組み合わせることで

ナノサイズの電子素子が実現できると考えられている。このような分子エレクトロニクスを実現するための

基礎研究として鈴木研究室ではシリコン表面にペンタセン分子を吸着して、その構造及び電子状態を

調べる研究を行っている。

ペンタセン分子ひとつのIV特性は明らかになっているが、ペンタセンが多数集まった時の特性や構造は

分からないため、これらを明らかにするとともに、シリコン上に他の元素を少量吸着した後にペンタセンを吸着させる

ことで特性がどのように変化するかも調べている。

銅原子のインターカレーション

私たちの生活で当たり前のように使われているパソコンや携帯電話には,半導体であるシリコン(ケイ素)でできた電子素子を組み合わせたCPUやメモリが使わている.半導体技術の発展に合わせてこれらの性能は飛躍的に上がってきたが,近年では従来の方法による高機能化は限界を迎えると言われている.そこでシリコンに変わる電子素子の材料としてグラフェンやカーボンナノチューブをなどの炭素系材料を使った電子素子開発が提案されている.

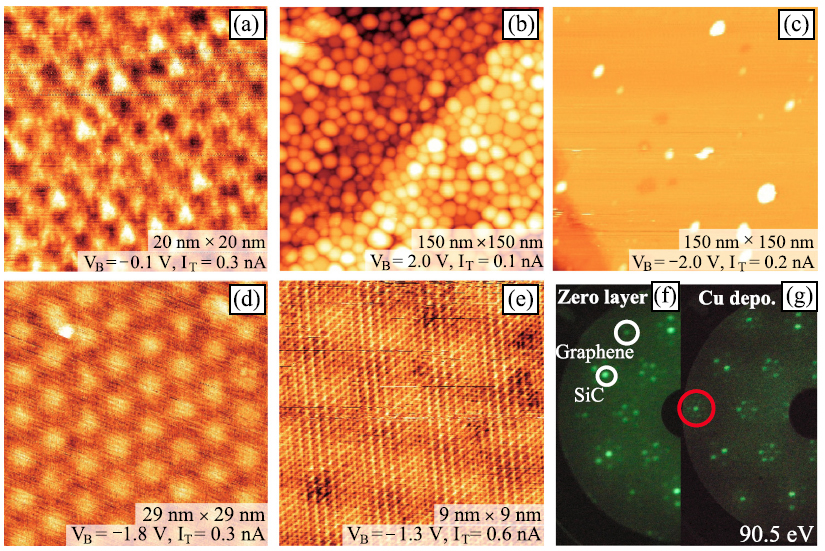

我々の研究室ではグラフェンに注目して,その構造を詳しく調べるとともに性能を変える研究を行っている.グラフェンはシリコンと比べて高速に電子が流れるため,シリコンの代わりにグラフェンを使うことでより省電力で高速に動作する素子ができると期待されている.このグラフェンの電子が速く流れるという性質はグラフェン特有の電子状態に由来する.半導体の電子状態は放物線型であるが,グラフェンでは直線が交差した「ディラックコーン」と呼ばれる形をしている.

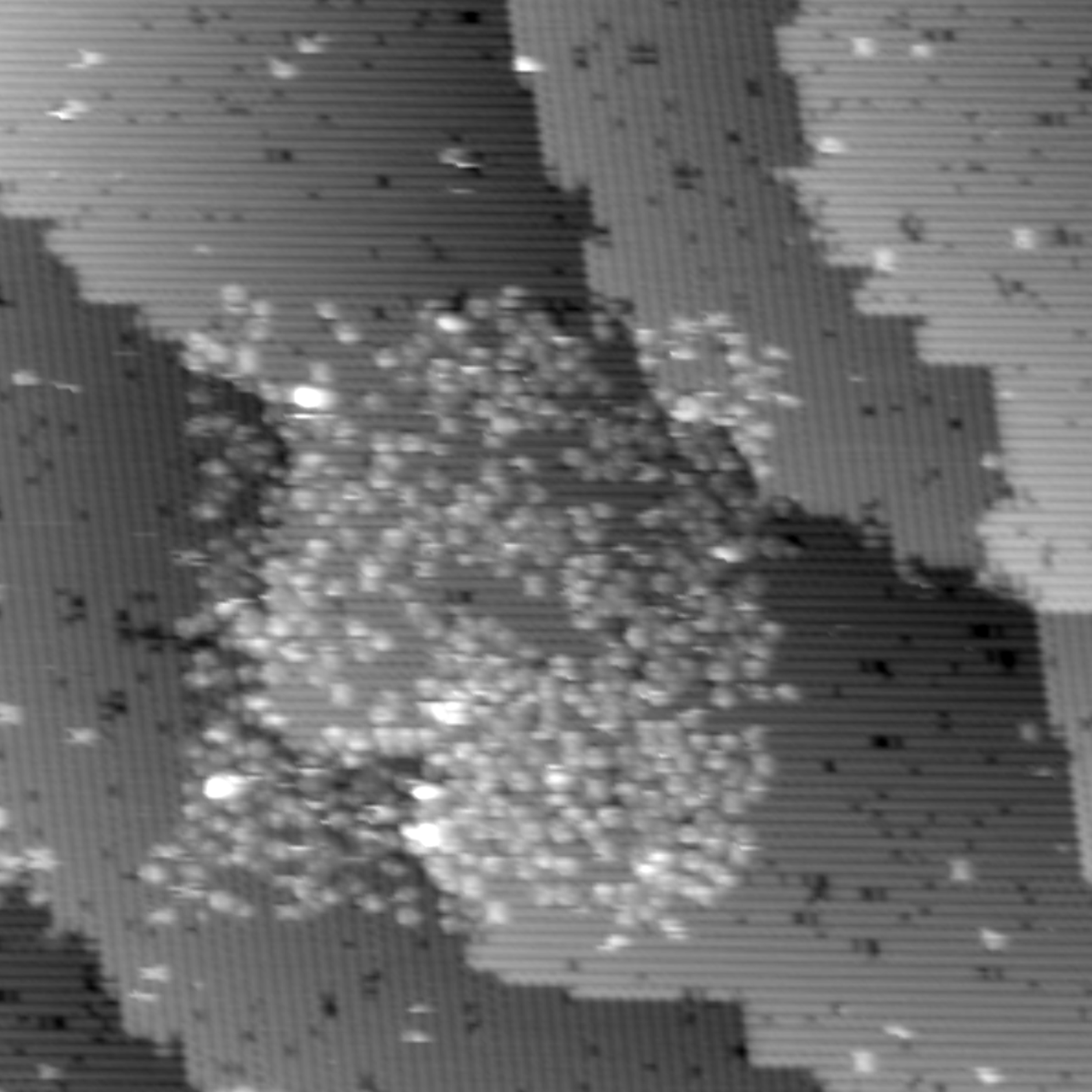

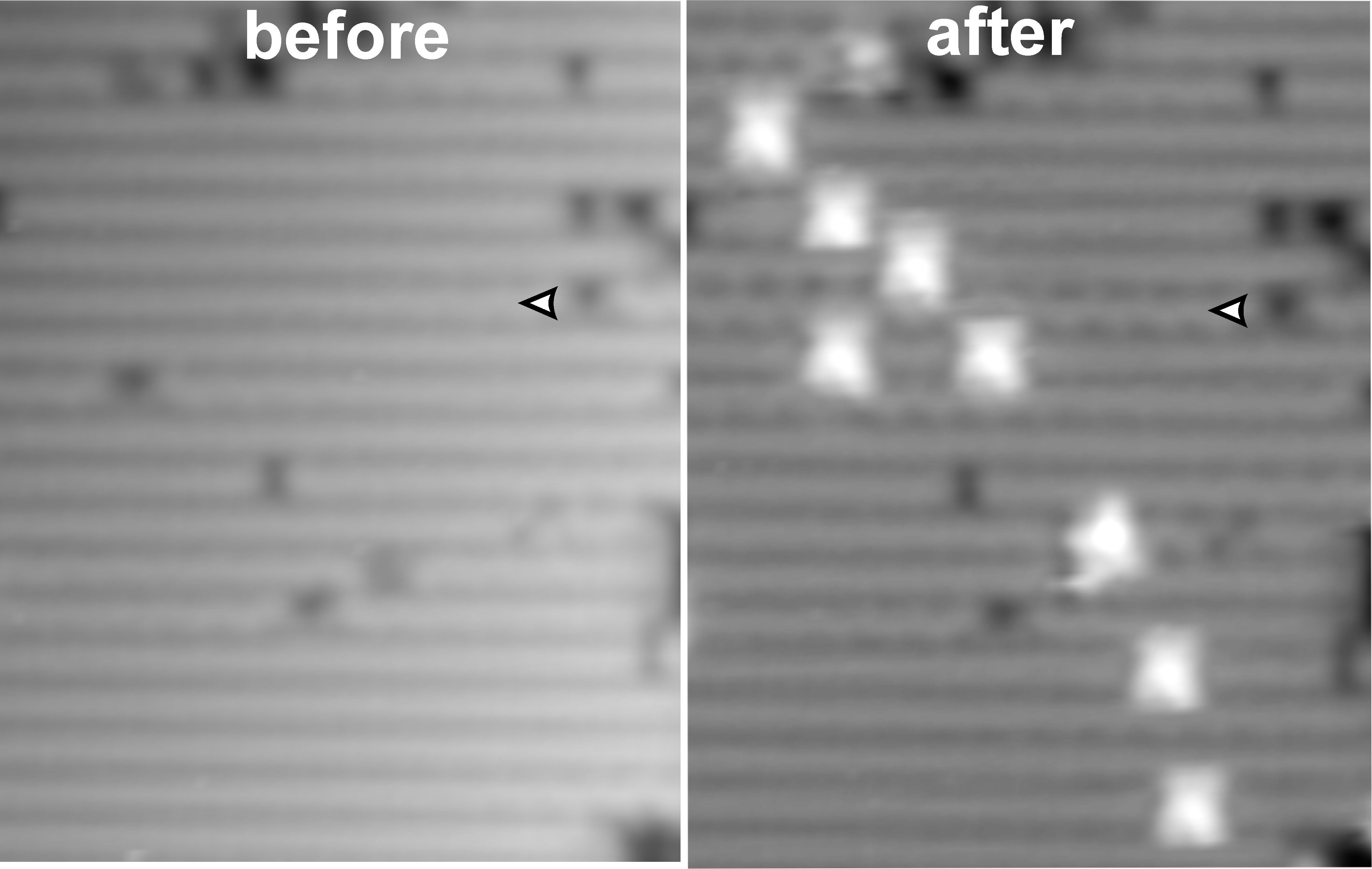

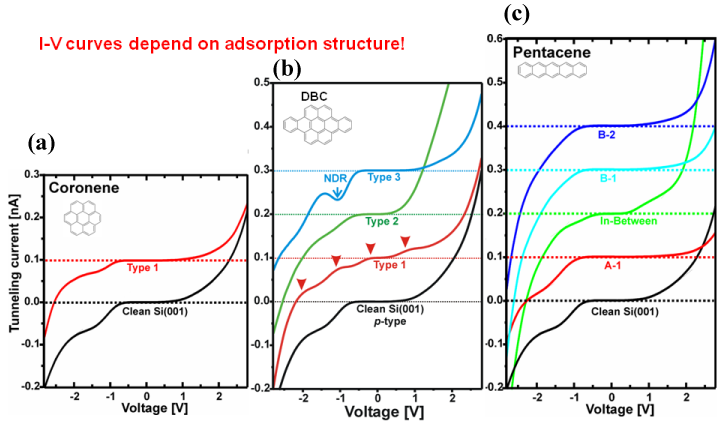

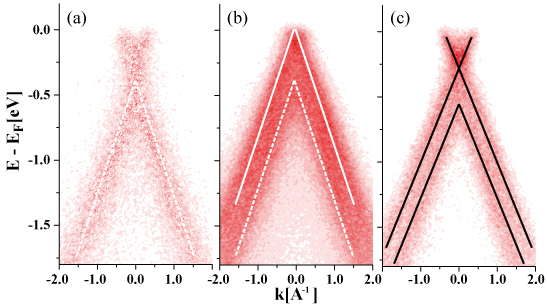

グラフェンの作製方法にはいくつかの方法が提案されているが,本研究では既存の半導体技術との親和性が高いSiC基板を高温加熱する方法を用いてグラフェンを作っている.SiC(0001)基板を真空中で1200℃以上の高温に加熱すると最表面にゼロ層(バッファ層)と呼ばれるグラフェンが形成される.ゼロ層はsp3結合で下地と結合しているため,このままではディラックコーンが現れない.しかし我々はゼロ層の上に銅原子を蒸着させて加熱することで,銅原子がゼロ層と下地の間に入り込みsp3結合を切断することでゼロ層が理想的なグラフェンになることを発見した.原子がグラフェンの下に入り込むことをインターカレートと呼んでいる.図1(b)は銅を蒸着した表面の走査トンネル顕微鏡(STM)像である.このSTM像では表面全体を銅のクラスタが覆っているが,図1(e)に示す加熱後のSTMでは銅クラスタが消えて最表面ではグラフェンの格子が確認できる.図2(a)は角度分解光電子分光法(ARPES)で測定した銅を蒸着する前の試料の電子状態である.この試料では試料の一部にゼロ層グラフェンの上にもう一層のグラフェンができているために,点線で示したディラックコーンが観察できる.銅がゼロ層と下地の間にインターカレートした後は図2(b)に実線で示したディラックコーンが現れることから,ゼロ層が理想的なグラフェンになったことが分かる.また,実線で示したディラックコーンの直線が交差する点(ディラック点)の位置がフェルミ準位から-0.9 eVにあることが分かる.これはインターカレートした銅からグラフェンへ電子が移動したためにディラックコーンが負のエネルギー側に動いたために起きていると考えられる.言い換えると銅が入り込んだせいでn型のグラフェンができたということである.

パラジウム原子のインターカレーション

次にパラジウム(Pd)原子をインターカレートした場合の研究について紹介する.これまでの研究ではゼロ層とSiC基板間に金属原子をインターカレートした場合にはn型あるいは,蒸着量によってはp型グラフェンが得られると報告されている.

しかし我々はPd原子をインターカレートすることで中性なグラフェンが得られることを明らかにした.

図3(a)はARPESで測定したPdを蒸着する前のK bar点周りの分散関係である.この試料でも部分的に1層グラフェンが形成されているために点線で示した通りうっすらと1層由来のディラックコーンが現れている.図3(b)はPdがインターカレートした後の

状態である.ここでは実線で示した部分に新しいディラックコーンが現れている.この新しく現れたディラックコーンはPd原子がインターカレートしたことでゼロ層が基板から離れてできたグラフェン由来のものである.新しく現れたディラックコーンの

ディラック点は0 eVにあり,フェルミ準位と一致していることが分かる.これはインターカレートしたPd原子とその上のグラフェン間に電荷移動がないために,中性なグラフェンができたことを示している.金属原子をインターカレートして中性な

グラフェンを得た例はこの研究が初めてである.

この測定の後で基板を1100℃に加熱すると新しく現れたディラックコーンは消えて,分散関係は図(c)のように変化した.これは高温の加熱によってPd原子が脱離したことに加えて,基板側からもう1層のグラフェンが形成されゼロ層の上に2層のグラフェンが

形成された状態になったためである.

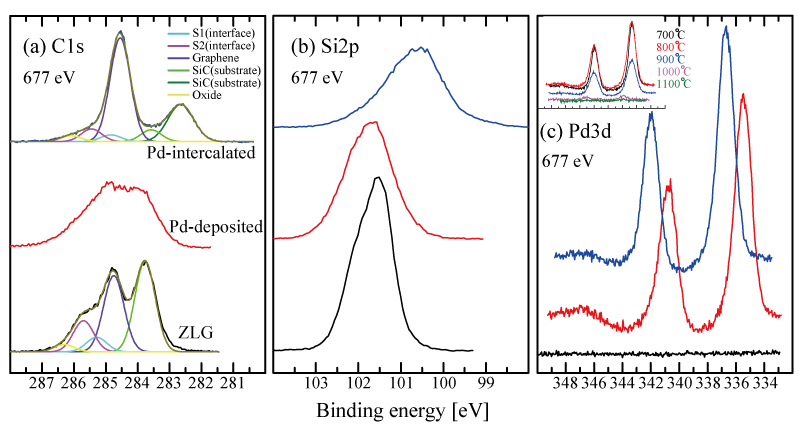

図4にPd原子がインターカレートした時の内殻準位スペクトルを示した.図4(a)のC1sスペクトルの変化を見ると,ゼロ層(ZLG)に比べてPd原子がインターカレートした後(Pd-intercalated)ではグラフェンの成分(Graphene)が増えており,ゼロ層が確かに

基板から離れたグラフェンとなっていることが分かる.これはゼロ層の成分であるS1成分とS2成分がインターカレートした後で減っていることと一致する.基板の成分であるSiC成分(濃い緑色)はPdがインターカレートした後では低Binding energy側に動いていることが分かる.図4(b)に示したSi2pスペクトルも同様に低Binding energy側に動いている.反対に図4(c)に示したPd3dスペクトルはインターカレートした後では高Binding energy側に動いている.さらにこの各ピークのシフト量は同程度であることから,

インターカレートしたPd原子とSiC基板間で電荷移動が起きたと考えられる.

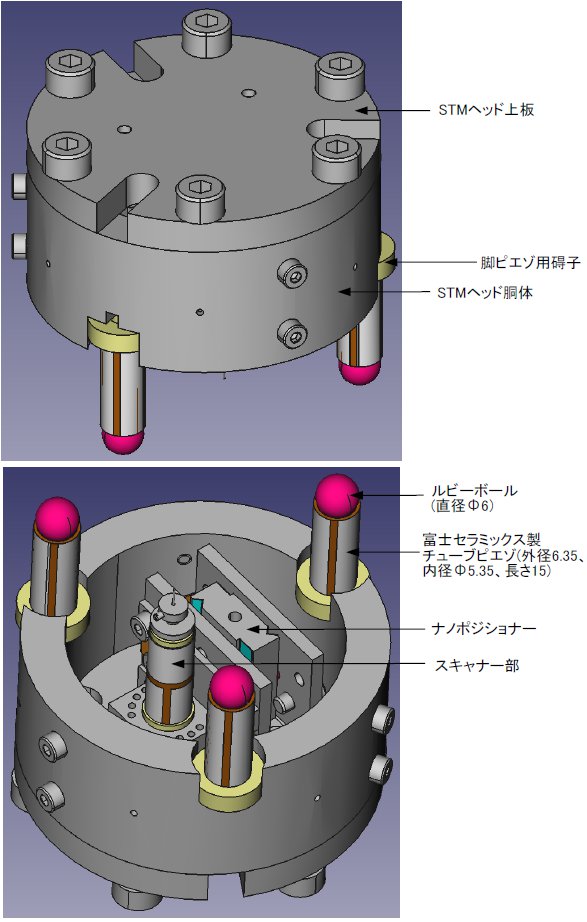

表面を観察するための強力なツールである走査トンネル顕微鏡(STM)を製作している。 STMは市販品でも多くの優れた製品があるが、自作すると測定方法を研究に合わせて自由に変えることができるのが 一番のメリットである。

このSTMはヘッド周りから電源に至るまでオリジナルで設計している。コントローラは市販品を用いているが、制御ソフトは オープンソースのソフトであるため、測定方法に従い改良することができる。

現在は大気中で高配向熱分解黒鉛(HOPG)の表面を観察し、ステップが観察できることを確認した。 今後は超高真空チャンバーを製作し、STMを超高真空中で動作させて、原子分解能を得ること目指している。