配属を希望する3年生へjoining laboratory

研究室見学について

研究室見学は下記のページより予約してください。

応用薬剤学研究室 見学予約サイト (reserva.be)

https://reserva.be/131030100

職員、所属学生との対話、実験の見学、研究室案内を予定しています。

参加される方は、下記に記載されている3年生向けの案内を確認しておいてください。

見学予約の際の注意点

- 見学を希望される3年生は上記の見学予約サイトから見学の予約を行ってください。

- 見学を予約する際に複数日時申し込まないでください。

- 予約申し込み時点では予約確定ではありませんので、ご注意ください。こちらで承認した後日時が確定します。

- 予約確定とならなかった場合は、別日に申し込みをしてください。

- グループで来る方は代表者1名が申し込みをしてください。

- アンケート欄に学籍番号を記載してください。

- グループで来る方は、アンケート欄に一緒に参加する方の学籍番号、氏名を記載してください。

- 見学は1人1回でお願いします。

- 当日は17号館6階609にお集まりください。

スケジュールについて

3年次(研究室配属後)

研究室配属後、顔合わせを行う予定です。その際、後期試験終了後からのスケジュールをお伝えします。12月頃に研究内容等に関する面談を行い、2月までに研究班を決める予定です。

- 顔合わせ、面談

研究室配属決定後、顔合わせを行います。12月頃に面談を行います。

3年次2月~(後期定期試験終了後)

後期試験終了後から研究活動を行っていきます。最初は先輩(4年生)について、基本的な実験器具(ピペット)の扱い方、研究に必要な知識、手技等を学んでいきます。また、論文検索の方法等についても学んでいきます。2月からは朝掃除、動物舎清掃も行っていきます。3月は学会シーズンで、自分たちスタッフが出張でいないことが多いので、春休みは適宜とってもらって構いません。

- オリエンテーション

スケジュール、研究室ルール等をお伝えします。 - ピペット練習

実験で汎用するピペット操作について、課題を実施しながら学びます(グループで実施)。1グループ(3人)5日間(火~金曜日の午後)で行います。実施した内容を各グループでまとめてもらい、発表してもらいます。 - 朝掃除

応用薬剤学研究室では、月・水曜日の朝に研究室の掃除(ゴミ捨て)やみんなが使うものの補充などをしています。初めは先輩に教えてもらいながら行います。頻度としては月1回程度です。 - 動物舎清掃

応用薬剤学研究室では、月・金曜日に動物舎清掃を行います。初めは先輩に教えてもらいながら行います。頻度としては月1回程度です。 - ジャーナルクラブ

週に一回(月曜日)、全員で集まってセミナーを行い、知識の共有を図るので、参加してください。研究内容に関連する論文を読んでもらって、その内容をみんなの前で発表し、質問に答えます。先輩がこの時期は発表を行います。 - DI発表

論文検索の方法等を学んでもらい、臨床研究の論文を読んでもらいます。論文の内容をまとめてもらい、発表してもらいます。

4年次4月~7月

基本的に授業終了後に研究室に来て実験します。2~3人でグループを作って、先輩に指導してもらいながら協力してやることになると思います。実験が始まると日によって作業量が違うので、一概に「何時に終わり」、とは言えませんが極力17:00~18:00くらいまでには終われるようにと思っています。作業内容によってはどうしても長くなることもあります。1時間程度で終わる日もあれば、4~5時間かかることもあります。

例年、4年生は講義が月・水は4限まで、火・木・金は午前で終わりなので、火・木・金に長めの実験を組んでいます。ただ、基本的に何か用事がある等、予定がある場合は早めに言ってもらえれば、それを避けて実験を組みます。

4年生は前期の午後に実習もあるため、実験できる期間はそれほど長くありません。

だいたい定期試験の2週間前から定期試験休みとしていますので、7月1週目くらいまでこれが続きます。試験休み中も実験がないだけで、動物舎清掃や朝掃除の当番は回ってきます。

- ジャーナルクラブ

4月から4年生の発表が始まります。前期期間の間に1人1回発表を行う予定です。前期開始後は、月曜5限(16:30から)にジャーナルクラブを行います。

4年次8月(前期定期試験終了後)~9月半ば(後期開始前)

実験再開です。授業がないので、午前中から始めます。基本的には早めに実験を始めて、終わったら早く帰って有意義な時間を過ごしてもらいたいです。8月の10日から20日くらいまで学生さんは入館できないので、強制的に夏休みです。ただ、動物の世話があるので、原則、帰省の必要の無い人に手伝ってもらっています。

後期から共用試験(OSCE、CBT)の勉強をしてもらいたいので、一旦実験は休みです。試験休み中も実験がないだけで、上記の動物の世話や掃除等の当番は回ってきます。

- 中間報告

9月半ばに中間報告として、これまでの実験結果をポスターにまとめて発表してもらいます。

4年次12月~5年次の2月末

共用試験が終わったら、実験再開です。5年次に実務実習があるので、実習のない期間は上記のように研究室に来てもらって午前中から実験します。このころは新しい3年生がやってくるので、3年生の指導もしてもらいます。5年次2月末の卒業研究発表までこんな感じです。

実務実習の時期にもよりますが、実験しながら、夏くらいから卒業論文の作成を始めます。スタッフがアドバイスや添削するので、何度もやりとりしながら、卒業論文要旨(5年次1月末提出締切)、ポスター(2月末発表)、卒業論文(6年次5月末提出締切)を作成します。卒業論文の提出締切は6年次の5月末ですが、就職活動や国家試験の勉強があるので、早めに終わらせるようにしてもらっています。卒業論文を書き終えたら、一旦実験は終了です。

- ジャーナルクラブ

4年次2月から2回目の論文発表を行います(実務実習がⅡ期以降の方)。Ⅰ・Ⅱ期の方は、実務実習から戻ってきて11~12月くらいに2回目の論文発表を行います。 - 実務実習報告会

薬局、病院それぞれで実習を行った後に、実習の報告会を行います。実習で学んだことや症例などを皆で共有していきます。 - ポスター発表練習

5年次2月末の卒業研究発表前に練習会を行います。

希望者は5年次3月の時期に行われる学会に参加し、卒業研究内容の発表を行ってもらいます。

5年次3月~6年次8月末

卒業研究発表後は、応用薬剤学では希望者のみ実験を続けます。ただ、実験するかしないかはお任せしていますが、6年生の前期科目として「卒業研究II」がありますので、8月まで動物舎清掃には参加します。

- 学会発表

学会などで発表できそうなくらいにデータがまとまった学生さんには、学会で発表してもらっています(5年次3月)。

オープンキャンパス、OSCEサポーターについて

当研究室は、オープンキャンパスの調剤体験ボランティア、OSCEサポーターとして学生の方にご協力頂いています。オープンキャンパスについては、4、5、6年生は原則参加としています。OSCEサポーターについても、実習期間中ではない5年生は原則参加となっています。

就職・進路について

多くは薬局ですが、1/3くらいは病院、大学院に1~2名進学します。5年生の時期に、自分で興味のある薬局・病院・企業等のインターンシップや説明会に参加してもらっています。例年、5年次2月末の卒業研究発表の前後あたりから本格的な就職活動の時期になるので、早めに卒業論文を終わらせてもらいます。直接力になれることはあまりないかもしれませんが、相談等できる限りのことはサポートします。卒業生は様々な場所で活躍されていますので、職場の見学をさせてもらったり等、卒業生の方と繋ぐことはできるかもしれません。

実験について

卒業して薬剤師になると、なかなか実験する機会はないので、研究室に在籍中くらいは実験や研究を経験して、データの見方や解釈、どうやって新薬や新しい治療法ができるのか、病気の成り立ちについて詳しく知ってもらいたいので、みなさんに実験してもらうことを考えています。学生さんと一緒に実験をとおして、世の中(臨床)の役に立つ結果を出して、何かを作り上げることができれば、と思っています。

実験では細胞および動物(マウス・ラット)を扱います。

細胞は脳の脳血管内皮細胞、ペリサイト、グリア細胞、神経細胞を培養します。また、ヒトiPS細胞も培養します。動物の脳から細胞を取りますが、細胞を取る作業は難しいので学生さんにはやってもらってないです。取ってきた細胞を使って、実験してもらっています。

また、動物個体を使う実験では、病気のモデルを作ったり、薬物を投与してその効果を調べたり、脳への移行量を調べたりします。病気のモデルとしては今のところ、老齢、頭部外傷、炎症性腸疾患、パーキンソン病、白質疾患(多発性硬化症)を作っています。

老齢動物を使って、高齢者での薬物動態(特に脳移行)が若い人と比べてどう変化するかを調べます。実際、バルプロ酸やサプリメントのDHAは脳に行きにくくなります。この原因と、若い人並みに戻すための方法(既存薬や健康食品で治せるか?など)を探しています。

作業としては、頭部外傷や炎症性腸疾患、多発性硬化症などの脱髄疾患(白質疾患)、パーキンソン病はマウスに無理矢理毒物やダメージを与えて、それぞれの病気の状態を作ります。または、遺伝子改変によってパーキンソン病・てんかんを発症するマウスを使用します。病気のときの血液脳関門が健康な状態と比較してどう変化しているのかを調べます。また、これら病気を治すための方法も脳に注目して調べます。他の病気(他の神経疾患、肥満糖尿病など)も計画しています。

基本的に動物を解剖して脳や他臓器、血液を取ってきたり、行動を観察します。マウスに注射したり(腹腔内投与)、ゾンデで口から無理矢理薬などを飲ませたりします(経口投与)。採ってきた組織や細胞からタンパク質や遺伝子を取り出して、発現量やその機能を解析します(PCR法、Western Blot法、ELISA法、免疫染色など)。詳細なテーマ(一部)は以下のとおりです。

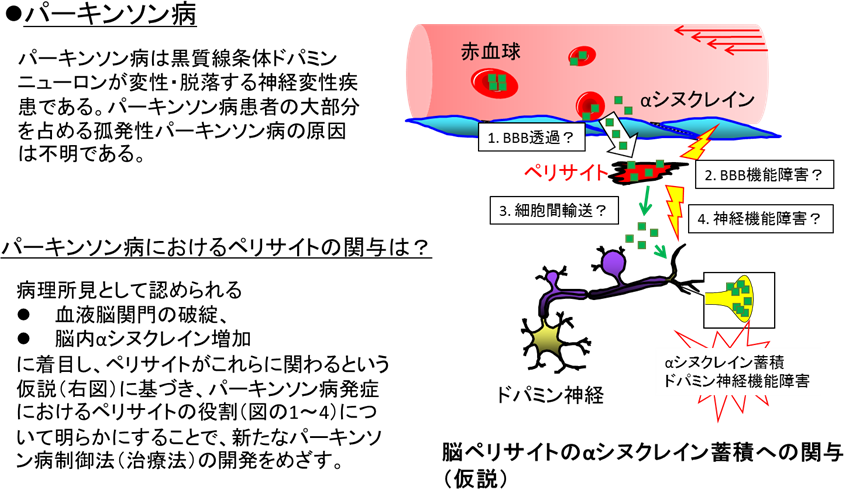

パーキンソン病における血液脳関門とペリサイトの病態生理

パーキンソン病は原因タンパク質であるαシヌクレインが脳内に蓄積し、発症します。本来脳内に存在するαシヌクレインは患者さんの血液中でも増加し、トランスポーターによって輸送され血液脳関門を透過して脳内へ入ってくることがわかりました。「血液中からのαシヌクレインの脳への移行を阻害すれば、病気の原因となるαシヌクレインの脳内での蓄積を防ぐことができる」と考え、αシヌクレインがどうやって血液脳関門を透過するのかを明らかにして、それを防ぐ方法を見つけ、パーキンソン病の予防・治療を目指します。

血液脳関門の構成細胞であるペリサイトは血液脳関門のバリア機能を強化するだけでなく、ドパミン神経細胞の機能を高めることがわかりました。このペリサイトがパーキンソン病の原因タンパク質であるαシヌクレインによって異常な状態(「活性化」)になり、血液脳関門を破綻させることがわかりました。パーキンソン病ではペリサイトがどのように異常になるのか原因を調べ、それを防ぐ方法を探しています。

また、ペリサイトがパーキンソン病の原因タンパク質であるαシヌクレインを分解して、脳内への蓄積を防ぐこともわかりました。現在のパーキンソン病治療薬は脳内で不足したドパミンを補充して症状を緩和するもの(レボドパなど)しかありませんが、シクロスポリンのような既存薬がペリサイトのαシヌクレイン分解作用を促進することがわかったので、パーキンソン病の原因(αシヌクレイン)を取り除くことができる新しい治療薬(根本的治療薬)になる可能性があります。しかし、シクロスポリンは血液脳関門を透過できず、副作用も多いため、他にもαシヌクレイン分解促進作用のある、安全で脳に入りやすい既存薬を探索して、新しい治療薬として医師へ提案したいと考えています。さらに、iPS細胞からペリサイトを作製することができたので、これを脳内へ移植することによってαシヌクレインを分解させる新しい治療法の開発を目指しています。

病態研究

思いもよらないことが原因で、パーキンソン病・てんかん・認知機能障害などの脳疾患の発症リスクが高まります。- 軽度な頭部外傷(たんこぶなど)→パーキンソン病・難治性てんかん・認知機能障害

- 炎症性腸疾患→パーキンソン病

- 加齢→高齢発症てんかん・パーキンソン病・認知機能障害

残念ながら、これら脳疾患の根本的治療は未だになく、画期的な治療法開発が熱望されています。

これら脳疾患に共通して認められるのが、血液脳関門(BBB)障害とBBB構成細胞であるペリサイトの病変化です。いちはやくペリサイトを治療し、その機能を正常化させることで、健やかな脳環境を整備し、病気に強い脳づくりを考えます。

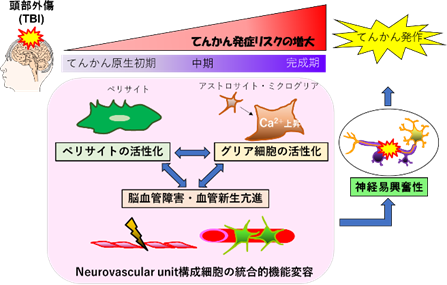

頭部外傷がパーキンソン病発症リスクを高めるメカニズムの解明

頭部外傷に伴い早期に活性化するペリサイトが、グリア細胞の活性化や神経機能異常を惹き起こすことを、これまで明らかにしてきました。パーキンソン病発症に、脳ペリサイトの活性化が関与するのか?この疑問を解決するために、頭部外傷モデルマウスや細胞を用いて、頭部外傷後の脳内のドパミン神経障害やαシヌクレイン蓄積のメカニズムを解明します。

頭部外傷後のけいれん閾値の低下に、脳ペリサイトの活性化が関与することが明らかになりました。「活性化ペリサイトはどのようなメカニズムで神経機能を過剰に興奮させるのか?」この疑問を解決するために、頭部外傷モデルマウスや細胞を用いて研究を行います。

炎症性腸疾患がパーキンソン病発症リスクを高めるメカニズムの解明

疫学調査により、炎症性腸疾患患者はパーキンソン病発症のリスクが1.4倍に増加することが報告されました。しかしそのメカニズムは明らかではありません。「なぜ炎症性腸疾患になるとパーキンソン病を発症しやすくなるのか?」この疑問を解決するために、炎症性腸疾患モデルマウスを用いて研究を行います。

薬物動態研究

病気になると、薬物動態が変化することがあります。この病態に依存した薬物動態の変化が、医薬品による治療抵抗性(治療効果の減弱)や副作用発現の原因となっている可能性があります。医薬品や栄養素の脳移行が病気や性ホルモンの変動により変化し、今まで飲んでいた薬が効かなくなったり、副作用が現れたりする可能性も?

病気や性ホルモンの変動に依存した血液脳関門機能変化に着目し、より効果的にそして安全に、医薬品や栄養素を脳に送り届けるための方法を考えます。

潰瘍性大腸炎病態下における、医薬品や栄養素の脳移行性変化を解明

潰瘍性大腸炎では、血液脳関門(BBB)における薬物排出トランスポーターの機能が亢進し、脳に医薬品が行きにくくなります。腸炎症モデルマウスや細胞を用いて、医薬品の脳移行性を評価します。

女性ホルモンの変動に伴う、医薬品や栄養素の脳移行性変化を解明

女性ホルモンは、月経周期に伴い変動するとともに、加齢に伴い徐々に減少します。「女性ホルモンの変動が、医薬品や栄養素の脳移行性を変化させるか?」この疑問を解決するために、血液脳関門機能変化に着目し、女性ホルモンを減少させたマウスや細胞を用いて研究を行います。

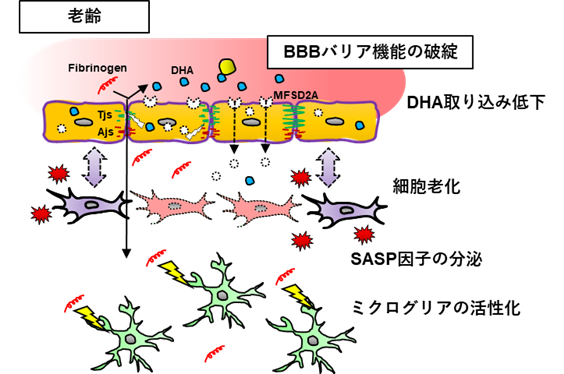

加齢により低下する医薬品や栄養素の脳移行性をどのように改善する?

加齢により、機能性食品(DHA)や脳治療薬(抗てんかん薬)は血液脳関門(BBB)を透過しにくくなるため、脳に行きにくくなります。加齢により低下したDHAの脳移行が、機能性食品の摂取により改善するかを解明するために、老齢マウスや細胞を用いて研究を行います。

加齢に伴い血液脳関門 (Blood-Brain Barrier; BBB)のバリア機能が脆弱化することが知られています。バリア機能のみならず、脳にとって重要な栄養素であるDHAの脳移行性が低下することを我々は明らかにしました。しかし、“なぜ加齢に伴いBBB機能が変化するのか”については未だに不明な点が多いです。我々は、BBBを構成する細胞の中でも特にペリサイトの変化に着目し、加齢に伴うBBB機能変動機構の解明を目指しています。

加齢性BBB機能障害が神経変性疾患の病態形成に及ぼす影響の解明

多くの加齢性神経変性疾患(アルツハイマー病、パーキンソン病、高齢発症てんかん、大脳白質病変)の病態形成において、BBBバリア機能の破綻が関連しています。“若い人では発症しないのに、なぜ高齢者で発症するのか?”この点において、我々は「加齢に伴い脆弱化するBBBが神経変性疾患の病態形成に寄与しているのでは」と考えており、研究を進めています。現在ターゲットにしている疾患は、大脳白質病変、高齢発症てんかん、パーキンソン病で、これらの動物モデルを使用し研究を行います。

BBBをターゲットにした新たな予防・治療戦略の構築

これまでに加齢性神経変性疾患に対する様々な治療薬が開発されていますが、現在も“疾患を克服する”治療薬は存在しません。加齢性神経変性疾患の治療が困難な要因として、脳神経への異常タンパク質(アミロイドβ、αシヌクレイン)の蓄積のみが病態形成に寄与しているのではなく、加齢による様々な生理機能の変化が寄与していることが考えられます。BBBバリア機能の破綻は血中から脳内への血中タンパク質の流入を招き、神経機能障害や脳内炎症を惹き起こすことが知られています。そのため、加齢に伴うBBB機能の破綻は多くの神経変性疾患の病態形成に寄与していると考えられます。そこで、神経変性疾患の予防・治療において、加齢に伴うBBB機能の正常化(若返り?)は新たな治療戦略になるのではと考えています。現在は特に、DHAのBBBに対する効果を検証しています。

多発性硬化症の新規治療法の開発

多発性硬化症は自己免疫によって神経軸索の髄鞘が障害される自己免疫疾患と考えられています。現在の治療薬は、過剰な自己免疫を抑制する治療薬が使用されていますが、破壊された髄鞘を回復させる治療薬は存在しません。そのため、我々は髄鞘を再生させる治療法を開発することを目的に研究を進めています。

ヒトiPS細胞を活用した研究(発達性てんかん性脳症の病態解明および創薬基盤研究)

【背景】

発達性てんかん性脳症(DEE)は、主に乳幼児に発症し、難治性のてんかん発作に加え精神運動発達の遅滞・退行を伴う疾患群です。患者や家族の生活に大きな影響を及ぼす重篤な疾患ですが、その分子病態については不明な点が多いため、治療は効果の乏しい対症療法に限られています。本研究の対象疾患であるDravet症候群もDEEを発症する代表的な難治性疾患(指定難病140)であり、発作重積等により約3割の患者が若年死亡することが知られています。Dravet症候群は、原因となる遺伝子異常が明確となった数少ない乳児期発症難治性てんかんの一つであり、主に電位依存性Na+チャネル(Nav1.1)のαサブユニットをコードするSCN1A 遺伝子の異常が同定されます。この遺伝子変異により、発達期の前脳における抑制性GABA作動性神経細胞の機能不全により脳神経ネットワークの過剰興奮が誘起され、重篤なてんかん発作を発症すると考えられています。

【目的】

本研究は未だ不明であるDEEの発症機序の解明を目的としています。①:どのようにDEEの発症が発症し、突然死に至るのか? ②:どのように精神運動発達の遅滞・退行が引き起こされるのか? それらの原因を明確にすることで、革新的な治療法や創薬研究の発展に寄与し、患者を治療することが最終目標です。

【研究内容】

本研究室では、疾患特異的iPS細胞を用いて、DEEの病態解明と創薬研究に取り組んでいます。患者のiPS細胞から分化誘導した神経細胞(グルタミン酸作動性やGABA作動性ニューロンなど)やグリア細胞(アストロサイトなど)を用いて、分子レベルでの病態解明に取り組んでいます。また、ヒトの脳組織の一部分を模倣した脳オルガノイド(ex vivoモデル)を用いた病態解析も行っています。ヒトiPS細胞から細胞培養ディッシュ中で三次元の組織を作製することにより、脳が発達する過程をin vitroで観察できるため、発生過程を経時的に再現しながら細胞内の因子を直接解析することが可能です。

創薬シーズの社会実装に向けた取り組み

本学医学部・廣瀨教授との共同研究成果として、Dravet症候群の治療薬となりうる化合物の同定にも成功しています(特許取得)。現在は、Dravet症候群の根治を目指し、同疾患のモデルマウスを用いて、これら化合物の有効性を検証中です。加えて、創薬シーズの社会実装を実現するために株式会社iONtarget(創薬ベンチャー)も設立し、創薬研究を加速させるための事業展開も行っています。

研究室について

もともと同じ研究室だったので、山内先生の薬学疾患管理学の学生さんと共用で実験器具・機械やスペースを使用することになるので、お互いコミュニケーションをとって使用してください。応用薬剤学の学生部屋は4,5,6年生共通で使用しています。一応、一人一人に机は準備しています。6年生に関しては、学生部屋と別に勉強できる部屋を手配しています。実験がないときや待ち時間に学生部屋で勉強してもらって構いません。あと共用のご飯食べたりするスペースもあります。

「何時から何時までは研究室にいること」、とか拘束する気はありませんので、実験をはやめに終わらせて、自分の時間を有意義に過ごしてください。一緒に共同生活を送る上での大人としての最低限のルール(人に迷惑をかけない、時間を守る、連絡・報告・相談など)を守ってもらえれば、どんなふうに研究室で過ごしてもらっても構いません、とは思っています。バイトも辞めろとか言うつもりもありませんので、実験に支障がないように考えてもらえれば大丈夫です。

応用薬剤学研究室では、同級生も含め、先輩・後輩との繋がりを大切にしたいと考えています。研究室には4~6年生が在籍しているため、全ての学年の方となるべく交流を持ち、研究室での繋がりを大切して欲しいと願っています。薬剤師業界はそれほど広い業界ではないため、研究室でできた繋がりは必ず皆さんの将来にも役立つものと考えています。

もしかすると、研究室内での発表が多い、かなり研究をしないといけないと感じる方もいるかもしれませんが、応用薬剤学研究室で過ごした皆さんが将来(薬剤師として)自分が思い描く活動ができるように、しっかりとした能力を身に付けて社会に出てほしいと考えています。研究室での活動を通して、プレゼン能力、コミュニケーション能力、科学的な思考力、倫理観、企画力、指導力等を身に付けられるようにしたいと考えています。何より、大変な時期を仲間と一緒に過ごすことで、大切な友人、思い出を作って欲しいと願っています。

応用薬剤学研究室では、「楽しむときは楽しむ、やる時はやる」といったメリハリを大事にし、「楽しく、まじめに」をモットーにしていきたいと思っています。研究室での思い出もたくさん作って欲しいと思うので、楽しめる企画も行っていきたいと考えています。研究室で過ごす時間は、これまでの学部での生活(講義室での授業など)とは少し違った感じだと思います。研究室での同級生・先輩・後輩・教職員などとの交流も含め、独特の世界観を楽しんでもらえればと思います。研究の面白さを感じた方は、ぜひ大学院でも研究を続け、他大学・医師・企業との共同研究、世界中の研究者との競争や交流、国内・海外での学会発表・論文発表など、薬剤師とはまた違う世界を一緒に見ていきましょう。