掛下達郎研究室,福岡大学商学部

博士(経済学) 掛 下 達 郎

自己紹介に続く

自己紹介に続く

- 「アメリカ型と日本型証券化市場の形成過程」掛下達郎・西尾圭一郎・蓮井康平『日米の証券化と地方銀行の経営戦略:頑健な金融政策を視野に入れて』第1章,(松山大学地域研究センター叢書 第17巻)松山大学総合研究所,2021年

- 「メガバンクグループの証券化業務とその収益」証券経営研究会編『現代金融資本市場の総括的分析』第11章,公益財団法人 日本証券経済研究所,2021年

- 「英米大手銀行グループの業務展開と金融深化」

証券経営研究会編『変貌する金融と証券業』第10章,公益財団法人 日本証券経済研究所,2018年

証券経営研究会編『変貌する金融と証券業』第10章,公益財団法人 日本証券経済研究所,2018年

- 「英米大手銀行グループの収益構造はなぜ異なるのか?」掛下達郎・西尾圭一郎『英米の大手銀行と日本の地方銀行:金融システム、業務展開、国際化』(松山大学地域研究センター叢書 第15巻)第1章,松山大学総合研究所,2018年

- 「現代の金融業」川波洋一・上川孝夫編『現代金融論(新版)』第7章,有斐閣ブックス,2016年

- 「米国大手商業銀行グループの引受業務への進出」

証券経営研究会編『資本市場の変貌と証券ビジネス』第11章,公益財団法人 日本証券経済研究所,2015年

証券経営研究会編『資本市場の変貌と証券ビジネス』第11章,公益財団法人 日本証券経済研究所,2015年

- 「はしがき」「中国大手金融機関の現状と課題」「終章」氏兼惟和・掛下達郎・清野良榮・西尾圭一郎『中国の金融機関の現状と課題:シャドーバンキングを視野に入れて』(松山大学地域研究センター叢書 第13巻)第2章,松山大学総合研究所,2015年

- 「アメリカ大手金融機関の引受業務とトレーディング業務」証券経営研究会編『金融規制の動向と証券業』第7章,公益財団法人 日本証券経済研究所,2011年

- 「サブプライム危機前後における大手金融機関:その業務展開と収益構造」

渋谷博史監修・シリーズ「アメリカ・モデル経済社会」第10巻,渋谷博史編『アメリカ・モデルの企業と金融:グローバル化とITとウォール街』第5章,昭和堂,2011年

渋谷博史監修・シリーズ「アメリカ・モデル経済社会」第10巻,渋谷博史編『アメリカ・モデルの企業と金融:グローバル化とITとウォール街』第5章,昭和堂,2011年

- 「アメリカ式ノン・リコース・ファイナンスの源流:銀行のローン・セール業務を中心に」高橋基泰・松井隆幸・山口由等編著『グローバル社会における信用と信頼のネットワーク:組織と地域』(国際比較研究叢書 第2巻)第7章,明石書店,2008年

- 「グリーン・シップ(船舶)ファイナンス」〔JSRI時事エッセイ 鈴懸の木の下〕公益財団法人 日本証券経済研究所『証券レビュー』第64巻第1号,2024年1月号

- 「欧州におけるグリーン・シップファイナンス:グローバル造船への融資と信用保証」

公益財団法人 日本証券経済研究所『証券経済研究』第124号(日米資本市場研究会特集号),2023年12月

公益財団法人 日本証券経済研究所『証券経済研究』第124号(日米資本市場研究会特集号),2023年12月

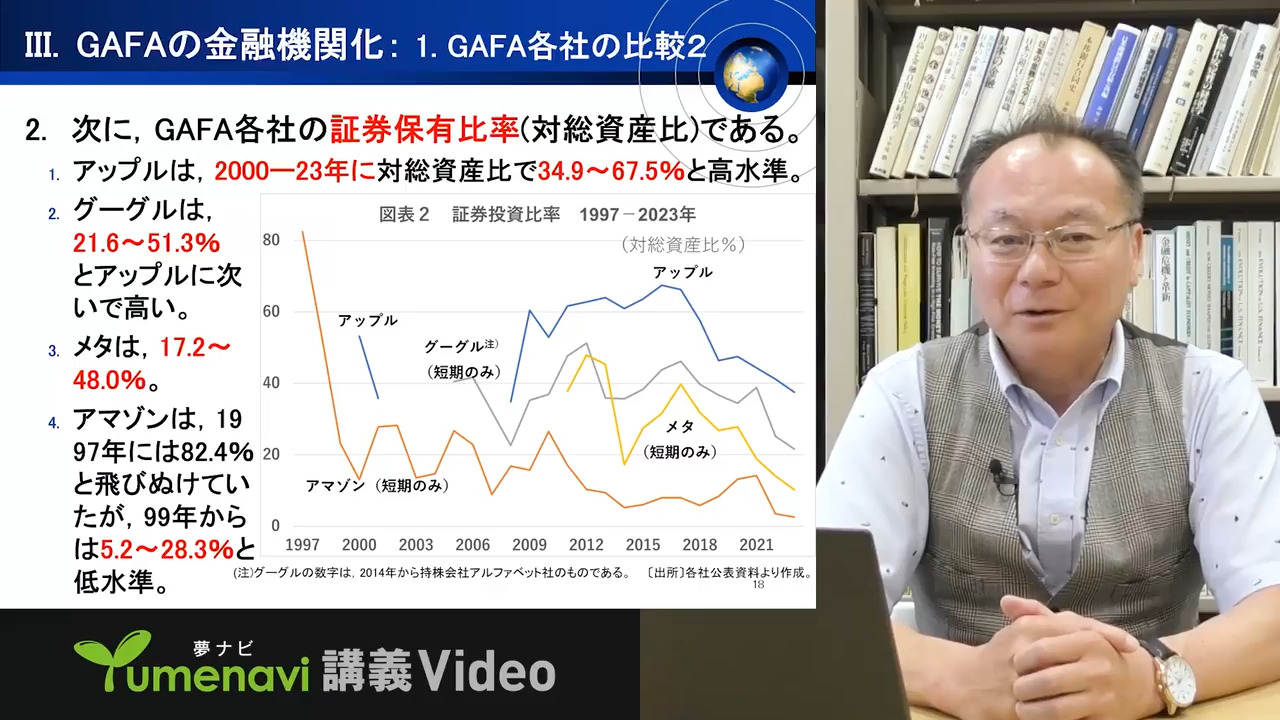

- 「金融DXとリテール金融ビジネスの将来像:アメリカの巨大テック企業の事例」

一般財団法人 ゆうちょ財団『季刊 個人金融』春号,2022年5月

一般財団法人 ゆうちょ財団『季刊 個人金融』春号,2022年5月

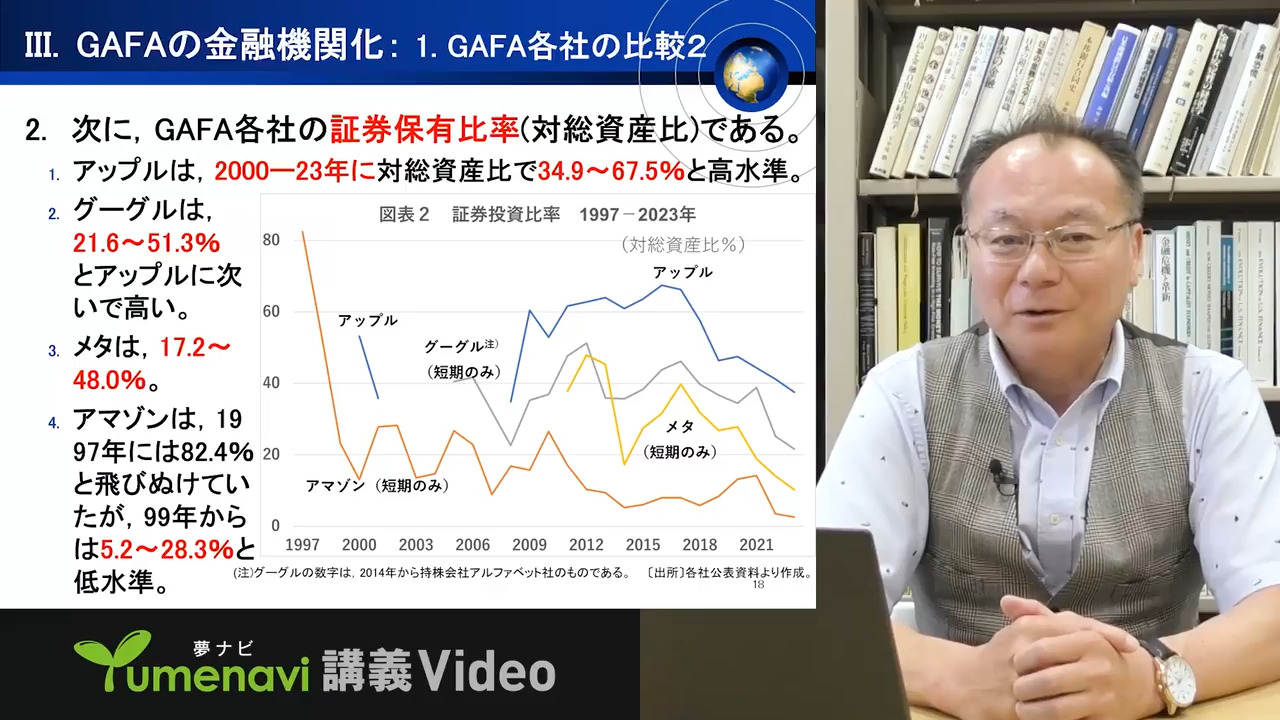

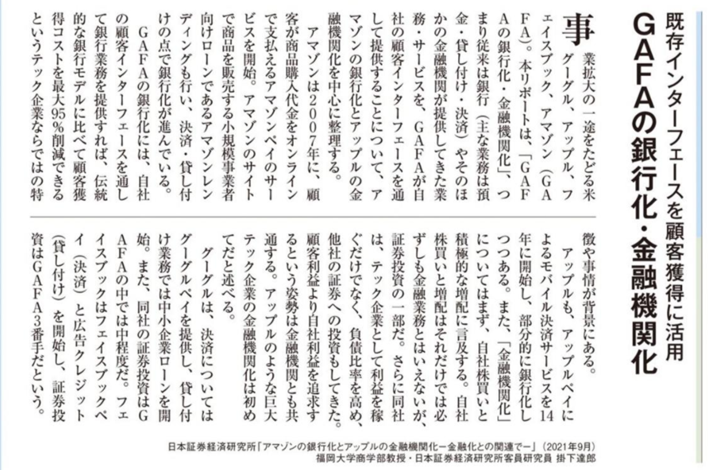

- 「アマゾンの銀行化とアップルの金融機関化:金融化との関連で」

公益財団法人 日本証券経済研究所『証券経済研究』第115号,2021年9月

公益財団法人 日本証券経済研究所『証券経済研究』第115号,2021年9月

- 「日本型証券化市場の形成とその特徴」 公益財団法人 日本証券経済研究所『証券レビュー』第60巻第2号,2020年2月

- 「アメリカ型と日本型証券化市場の形成とその特徴」公益財団法人 日本証券経済研究所『証券経済研究』第108号,2019年12月

- 「英米大手銀行グループの収益構造は異なるのか? 金融化の内実を探る」大会共通テーマ「世界金融危機後の金融化の進展と課題」信用理論研究学会『信用理論研究』第36号,2018年5月

- 「イギリス四大銀行グループの収益構造」 公益財団法人 日本証券経済研究所『証券レビュー』第57巻第5号,2017年5月

- 「アメリカ大手銀行グループによるOTDモデルの形成」『証券経済学会年報』第51号別冊,2016年12月

- 「アメリカ式ノン・リコース・ファイナンスの展開:証券化の現代的基礎手法」『証券経済学会年報』第50号別冊,2015年12月

- 「アメリカ大手商業銀行グループの引受業務への進出:その歴史的過程」[資料]公益財団法人 日本証券経済研究所『証券レビュー』第54巻第10号,2014年10月

- 「サブプライム危機下の米系大手金融機関:彼らの収益構造は変化したのか?」共通テーマ「サブプライム危機と金融市場の混乱:金融危機の今日的形態」信用理論研究学会『信用理論研究』第31号,2013年6月

- 「金融機関の収益構造は変化したのか? 日米の大手金融機関について」公益財団法人 日本証券経済研究所『証券レビュー』第52巻第2号,2012年2月

- 「サブプライム危機前後におけるアメリカ大手金融機関の収益構造」公益財団法人 日本証券経済研究所『証券経済研究』第70号,2010年6月

- 「アメリカのマネー・センター・バンクの業務展開:ローン・セールとディリバティブ」

『証券経済学会年報』第43号,2008年7月

『証券経済学会年報』第43号,2008年7月

- 「アメリカのマネー・センター・バンクによる金利スワップ取引:大投資銀行との比較」『証券経済学会年報』第41号,2006年7月

- 「アメリカ商業銀行と国債流通市場:換金可能性と銀行流動性」『証券経済学会年報』第39号,2004年5月

- 「アセット・バック証券の歴史的展開:アメリカ商業銀行を中心に」『証券経済学会年報』第37号,2002年5月

- 「アメリカ商業銀行の割賦信用」『証券経済学会年報』第35号,2000年5月

- 「米国金融政策と国債市場」『証券経済学会年報』第29号,1994年5月

- 「転嫁流動性と短期金融市場」『九州経済学会年報』第31集,1993年11月

- 「英国リングフェンス銀行の源流と導入:古くて新しい問題」『福岡大学商学論叢』(川合研先生退任記念号)第63巻第1・2号合併号、2019年3月

- 「アメリカ式ノン・リコース・ファイナンスの展開:証券化の現代的基礎手法」 『立教経済学研究』第69巻第3号(北原徹教授記念号),2016年1月

- 「マネーセンターバンクとは何か? 1つの試論」『名城論叢』(大庭清司教授定年退職記念号)第13巻第4号,2013年3月

- 「アメリカ商業銀行の割賦返済方式と銀行流動性:貸付の流通市場,証券化,金利ディリバティブへの展望」松山大学『創立八十周年記念論文集』,2004年9月

- 「アメリカ商業銀行の割賦信用(1),(2),(3・完):管理通貨制度における商業銀行業務の変容」『松山大学論集』第10巻第4号,第5号,第6号,1998年10月,12月,1999年2月

- 「ターム・ローンの貸出―回収(貨幣還流):戦後の転嫁流動性の展開」『松山大学論集』第8巻第5号,1996年12月

- 「米国企業金融における銀行信用の役割:1960-80年代を中心に」『松山大学論集』第7巻第6号,1996年2月

- 「米国連邦準備銀行による割引政策と公開市場操作:アコード以前と以後」九州大学大学院『経済論究』第88号,1994年3月

- 「フェデラル・ファンズ市場と貨幣節約」九州大学大学院『経済論究』第84号,1992年10月

- 大橋陽・中本悟編著『ウォール・ストリート支配の政治経済学』文眞堂,日本金融学会編『金融経済研究』第44号,2022年3月

- 柴田德太郎編『世界経済危機とその後の世界』日本経済評論社,経済理論学会編『季刊 経済理論』第54巻第2号,2017年7月

- 建部正義著『21世紀型世界経済危機と金融政策』新日本出版社,日本金融学会編『金融経済研究』第37号,2015年3月

- 藤巻健史・宿輪純一著『円安vs.円高 どちらの道を選択すべきか』東洋経済新報社,『週刊金融財政事情』3035号,2013年7月29日・8月5日合併号

- 「発行市場の機能と機構」担当,証券経済学会・公益財団法人 日本証券経済研究所編『証券事典』第1編第4章Ⅰ,金融財政事情研究会,2017年

- 「金融理論」担当,金森久雄・荒憲治郎・森口親司編『有斐閣 経済辞典』有斐閣,第5版,2013年

- 「フェデラル-ファンド市場」金融辞典編集委員会編『大月 金融辞典』大月書店,2002年

- 「GAFAの銀行化・金融機関化:金融化との関連で」

金融プラス・フォーラム第17回研究報告会,2023年3月

金融プラス・フォーラム第17回研究報告会,2023年3月

- 「アメリカ大手商業銀行グループの引受業務への進出:その歴史的過程」[資料]

公益財団法人 日本証券経済研究所 証券セミナー,2014年9月(『証券レビュー』第54巻第10号,2014年10月)

公益財団法人 日本証券経済研究所 証券セミナー,2014年9月(『証券レビュー』第54巻第10号,2014年10月)

- 「中国大手金融機関の現状と課題」対外経済貿易大学国際経済研究院/松山大学経済学部シンポジウム「日中経済金融協力の未来」(対外経済貿易大学),2013年3月

- 「金融機関の収益構造は変化したのか? 日米の大手金融機関について」公益財団法人 日本証券経済研究所 証券セミナー,2012年1月(『証券レビュー』第52巻第2号,2012年2月)

- 「ドイツにおけるグリーン・シップファイナンス:グローバル造船への融資と信用保証」

証券経済学会第95回全国大会(日本大学),2023年9月

証券経済学会第95回全国大会(日本大学),2023年9月

- 「ビッグテックによる金融証券業務への侵攻」テーマセッション「フィンテックをめぐる競争と金融業界の構造変化:アメリカの事例による考察」【パネリスト】証券経済学会第93回全国大会,2021年9月

- 「メガバンクグループの証券化業務とその収益」証券経済学会第92回全国大会,2020年9月

- 「資本市場中心の金融システムの形成とその特徴」テーマセッション「米国における経済構造の変化と金融・資本市場の対応」【パネリスト】証券経済学会第90回全国大会(神奈川大学),2019年5月

- 「英米大手銀行グループの収益構造は異なるのか? 金融化の内実を探る」大会共通テーマ「世界金融危機後の金融化の進展と課題」信用理論研究学会秋季大会(マリンパレスかごしま),2017年10月

- 「アメリカ大手銀行グループによるOTDモデルの形成」証券経済学会第85回全国大会(明治大学),2016年9月

- 「アメリカ式ノン・リコース・ファイナンスの展開:証券化の現代的基礎手法」証券経済学会第84回全国大会(山口大学),2015年11月

- 「アメリカ大手商業銀行グループの引受業務への進出」

日本金融学会秋季大会(東北大学),2015年10月

日本金融学会秋季大会(東北大学),2015年10月

- 「サブプライム危機下の米系大手金融機関:彼らの収益構造は変化したのか?」共通テーマ「サブプライム危機と金融市場の混乱:金融危機の今日的形態」信用理論研究学会秋季大会(福岡大学),2012年9月

- 「サブプライム危機前後におけるアメリカ大手金融機関の収益構造」日本金融学会秋季大会(神戸大学),2010年9月

- 「アメリカのマネー・センター・バンクの業務展開:ローン・セールとディリバティブ」

日本金融学会秋季大会(広島大学),2008年10月

日本金融学会秋季大会(広島大学),2008年10月

- 「アメリカのマネー・センター・バンクによる金利スワップ取引:大投資銀行との比較」証券経済学会第64回全国大会(大阪市立大学),2005年10月

- 「金利ディリバティブ取引の歴史的展開:アメリカのマネー・センター・バンクを中心に」日本金融学会春季大会(日本大学),2005年5月

- 「アメリカ商業銀行と国債流通市場:換金可能性と銀行流動性」証券経済学会第59回全国大会(神奈川大学),2003年6月

- 「アメリカ商業銀行による割賦返済方式の導入:貸出の換金可能性と銀行流動性」日本金融学会春季大会(一橋大学),2003年5月

- 「アセット・バック証券の歴史的展開:アメリカ商業銀行を中心に」証券経済学会第56回全国大会(九州大学),2001年12月

- 「アメリカ商業銀行のクレジット・カード・ローン」日本金融学会秋季大会(福島大学),2001年9月

- "Amortized Loans by U.S. Banks," 2000 URPE

Summer Conference, Camp Chinquika, Connecticut, U.S.A., August 2000.

- 「アメリカ商業銀行の割賦信用と短期金融市場」日本金融学会秋季大会(大阪市立大学),1998年10月

- 「クレジット・クランチにおける銀行信用の役割:戦後アメリカの企業金融に関連して」経済理論学会第44回大会(松山大学),1996年10月

- 「米国連邦準備銀行による割引政策と公開市場操作:アコード以前と以後」金融学会秋季大会(長崎大学),1993年11月

- 「GAFAはなぜ銀行化・金融機関化するの?」グループセッションB「研究の “ミリョク” って、なんだろう?」(提供:江崎グリコ)

、3minプレゼン1、ポスター発表、公益財団法人 国際高等研究所、全国3Questions、九州・沖縄地区編(熊本大学)、2025年6月

、3minプレゼン1、ポスター発表、公益財団法人 国際高等研究所、全国3Questions、九州・沖縄地区編(熊本大学)、2025年6月

- 「欧州におけるグリーン・シップファイナンス:グローバル造船への融資と信用保証」

証券経済学会九州部会(福岡大学),2023年3月

証券経済学会九州部会(福岡大学),2023年3月

- 「アメリカ型と日本型証券化市場の形成とその特徴」日本金融学会西日本部会(九州大学),2019年12月

- 「現代アメリカ大手銀行グループの特質:OTDモデルの形成過程を中心に」信用理論研究学会西日本部会(九州大学),2015年3月

- 「サブプライム危機前後におけるアメリカ大手金融機関:その業務展開と収益構造」信用理論研究学会西日本部会(九州大学),2011年3月

- 「アメリカのマネー・センター・バンクの業務展開:ローン・セール,証券化,ディリバティブ」日本金融学会西日本部会(九州大学),2006年3月

- 「マネー・センター・バンクの金利ディリバティブ取引:アメリカ商業銀行の投資銀行業務」日本金融学会西日本部会(鹿児島国際大学),2005年3月

- 「アメリカ商業銀行の割賦返済方式と銀行流動性:消費者貸付,モーゲイジ貸付,ターム・ローンの事例」日本金融学会西日本部会(九州大学),2003年3月

- 「アメリカ消費社会における割賦信用:ホーム・エクイティ・ローンとクレジット・カード・ローン」信用理論研究学会西日本部会(九州大学),2001年3月

- 「アメリカ商業銀行の割賦信用」第94回証券経済学会関西部会(大阪証券会館),1999年3月

- 「モーゲイジ貸付の回収(貨幣還流):アメリカ商業銀行の割賦信用」日本金融学会西日本部会(九州大学),1998年3月

- 「米国金融政策と国債市場」証券経済学会九州部会(西南学院大学),1993年9月

- 「転嫁流動性と短期金融市場」九州経済学会(熊本商科大学),1992年11月

- 「フェデラル・ファンズ市場と貨幣節約」金融学会西日本部会(九州大学),1992年7月

- 「西日本銀行と福岡シティ銀行の不良債権問題:メイン寄せと非メインバンクの融資回収」公益財団法人 日本証券経済研究所,資本市場・企業統治研究会,2025年9月4日

- 「西日本銀行と福岡シティ銀行の不良債権問題:メインバンク関係の希薄化と銀行の効率性」国際金融・開発経済研究会(主査 神戸大学 佐藤隆広),2025年3月21日

- 「欧州におけるグリーン・シップファイナンス:グローバル造船への融資と信用保証」九州大学マネタリーカンファレンス,2024年3月29日

- 「欧州におけるグリーン・シップファイナンス:グローバル造船への融資と信用保証」

公益財団法人 日本証券経済研究所 日米資本市場研究会,2023年4月17日

公益財団法人 日本証券経済研究所 日米資本市場研究会,2023年4月17日

- 「アマゾンの銀行化とアップルの金融機関化:金融化との関連で」

公益財団法人 日本証券経済研究所 日米資本市場研究会,2021年12月13日

公益財団法人 日本証券経済研究所 日米資本市場研究会,2021年12月13日

- 「ビッグテックによる金融証券業務への侵攻」国際金融・開発経済研究会(主査 神戸大学 佐藤隆広),2021年8月10日

- 「アマゾンの銀行化とアップルの金融機関化:金融化との関連で」九州大学マネタリーカンファレンス, 2021年3月21日

- 「アメリカ型と日本型証券化市場の形成とその特徴」国際金融・開発経済研究会(主査 神戸大学 佐藤隆広),2019年12月21日

- 「アメリカ型と日本型証券化市場の形成とその特徴」

公益財団法人 日本証券経済研究所 証券経営研究会,2019年11月25日

公益財団法人 日本証券経済研究所 証券経営研究会,2019年11月25日

- 「英国リングフェンス銀行の源流と導入:古くて新しい問題」公益財団法人 日本証券経済研究所 証券経営研究会,2019年1月21日

- 「英米大手銀行グループの収益構造はなぜ異なるのか?」公益財団法人 日本証券経済研究所 ヨーロッパ資本市場研究会,2017年11月13日

- 「HSBCの事業戦略について:Roberts R. and Kynaston D.[2015], The Lion Wakes: A Modern History of HSBC に関連して」公益財団法人 日本証券経済研究所 証券経営研究会,2016年7月25日

- 「アメリカ大手商業銀行グループの引受業務への進出」九州大学マネタリーカンファレンス,2015年8月8日

- 「アメリカ式ノン・リコース・ファイナンスの展開:証券化の現代的基礎手法」九州大学マネタリーカンファレンス,2015年8月8日

- 「ノン・リコース・ファイナンスの展開:証券化の現代的基礎手法」国際金融・開発経済研究会(主査 神戸大学 佐藤隆広),2015年7月11日

- 「アメリカ大手商業銀行グループの引受業務への進出」公益財団法人 日本証券経済研究所 証券経営研究会,2014年12月15日

- 「現代アメリカ大手銀行グループの特質分析:3大商業銀行グループによるOTDモデルの形成過程」九州大学マネタリーカンファレンス,2014年3月28日

- 「現代アメリカ大手銀行の特質分析:3大商業銀行グループによるOTDモデルの形成過程」国際金融・開発経済研究会(主査 神戸大学 佐藤隆広),2014年2月27日

- 「現代アメリカ大手銀行の特質分析:3大商業銀行グループのOTDモデルを巡って」九州大学マネタリーカンファレンス,2013年8月9日

- 「マネーセンターバンクとは何か? 1つの試論」公益財団法人 日本証券経済研究所 証券経営研究会,2013年5月20日

- 「マネーセンターバンクとは何か? 1つの試論」九州大学マネタリーカンファレンス,2013年3月30日

- 「サブプライム危機下の米系大手金融機関:彼らの収益構造は変化したのか?」龍谷大学マネタリーカンファレンス,2012年8月8日

- 「金融機関の収益構造は変化したのか? 米系大手金融機関の競争力の源泉を探る」国際金融・開発経済研究会(主査 神戸大学 佐藤隆広),2012年7月8日

- 「金融機関の収益構造は変化したのか? 日米の大手金融機関について」九州大学マネタリーカンファレンス,2012年3月28日

- 「サブプライム危機前後における大手金融機関:その業務展開と収益構造」

渋谷博史監修・シリーズ「アメリカ・モデル経済社会」第10巻,渋谷博史編『アメリカ・モデルの企業と金融』研究会(東京大学社会科学研究所),2010年7月20日

渋谷博史監修・シリーズ「アメリカ・モデル経済社会」第10巻,渋谷博史編『アメリカ・モデルの企業と金融』研究会(東京大学社会科学研究所),2010年7月20日

- 「サブプライム危機前後におけるアメリカ大手金融機関の収益構造」国際金融・開発経済研究会(主査 神戸大学 佐藤隆広),2010年6月27日

- 「サブプライム危機前後におけるアメリカ大手金融機関の収益構造」渋谷博史監修・シリーズ「アメリカ・モデル経済社会」第10巻,渋谷博史編『アメリカ・モデルの企業と金融』研究会,2010年5月30日

- 「アメリカの投資銀行業務とマネー・センター・バンク:トレーディング業務を中心に」財団法人 日本証券経済研究所 証券経営研究会,2010年2月15日

- 「アメリカ商業銀行の業務展開:ローン・セールとディリバティブ業務を題材に」九州大学マネタリーカンファレンス,2009年 8月21日

- 「アメリカの大手商業銀行のローン・セールとディリバティブ業務:マネー・センター・バンクを中心に」財団法人 日本証券経済研究所 証券経営研究会,2008年9月8日

- 「米国のリテール金融:クレジットカードとアセットバック証券」

金融庁金融研究研修センター,第3回外国金融制度研究ワークショップ,≪米国リテール金融ワークショップ≫,2004年3月23日

金融庁金融研究研修センター,第3回外国金融制度研究ワークショップ,≪米国リテール金融ワークショップ≫,2004年3月23日

- "The Structural

Analysis of the Managed Currency System: The Case of the Postwar U.S. Banking System," Political Economy Workshop,

University of Massachusetts, Amherst, U.S.A.,

September 13, 2000.

- "U.S. Bank Loans in Credit Crunches: In Relation to the Postwar

Corporate Finance," Federal Reserve Bank of St.

Louis, U.S.A., September 16, 1997.

- 大会共通テーマ「米国金融の動向」,伊豆久氏,神野光指郎氏,小倉将志郎氏に対する予定討論,信用理論研究学会秋季大会(中央大学),2023年10月

- 王東明氏「中国株式市場の形成過程に関する研究:「三つの場」と「四つの力」を中心に」に対する予定討論,日本金融学会秋季大会(九州大学),2023年10月

- 李立栄氏「中国のフィンテック規制強化とその影響の一考察」に対する予定討論,日本金融学会秋季大会(大阪経済大学),2021年10月

- 李立栄氏「中国における人工知能を用いた与信業務の展開とその影響」に対する予定討論,日本金融学会秋季大会(岡山商科大学),2020年10月

- 高橋衛氏「企業金融視点からの海外M&Aの日米独比較のフレームワーク」に対する予定討論,証券経済学会第89回全国大会(金沢星稜大学),2018年12月

- 小林陽介氏「フィンテックがリテール証券業に与える影響について」に対する予定討論,証券経済学会第87回全国大会(福岡大学),2017年12月

- 玉山和夫氏「Bitcoinの貨幣らしさ」に対する予定討論,証券経済学会第85回全国大会(明治大学),2016年9月

- 近廣昌志氏「貸出債権証券化の展望:現状の問題点とマネーストックの活用」に対する予定討論,証券経済学会第82回全国大会(和歌山大学),2014年11月

- 特別セッション「中国の資本市場」,童適平氏,李立栄氏に対する予定討論,証券経済学会第81回全国大会(獨協大学),2014年6月

- 松田千恵子・山田雄二氏「非上場化企業の特性に関する研究:MBOによる非上場化の分析」に対する予定討論,証券経済学会第80回全国大会(札幌学院大学),2013年10月

- 土橋康人氏「トルーマン政権期の金融政策:財務省統制下における連邦準備の政策運営」に対する予定討論,日本金融学会秋季大会(名古屋大学),2013年9月

- 宿輪純一氏「欧州債務危機で確認された決済システムの重要性と今後の決済システム改革:高められる決済システムの機能と今後の決済リスク管理に対する一考察」に対する予定討論,証券経済学会第77回全国大会(関東学院大学),2012年6月

- 伊豆久氏「サブプライム問題とプライベートファンド」に対する予定討論,日本国際経済学会九州山口地区部会(九州大学),2007年12月

- 深浦厚之氏「事業の証券化と間接金融」に対する予定討論,日本金融学会春季大会(日本大学),2005年5月

- 中野瑞彦氏「事業再生と中小企業金融の課題」に対する予定討論,証券経済学会第62回全国大会(桃山学院大学),2004年11月

- 宇和島商工会議所青年部 6月例会「金融セミナー」2006年6月21日

- 愛媛銀行ふるさと塾 岐路に立つアメリカ 第1回 2002年12月11日

- 愛媛県コミュニティ・カレッジ

- 松山大学公開講座「一般教養とパソコン」

- 博士課程後期:比較金融システム論 博士課程前期:アメリカ経済論

- アメリカ経済論I アメリカ経済論II

- 東京大学教養学部 政治経済 2011年6月6日,13日講義担当

近況から続く

近況から続く

- 2014年12月1日の愛媛新聞「県内 単独維持変えず 地銀再編 全国で加速」にインタビューが掲載されました。

- 2014年9月にJSPS科学研究費 24530513の調査としてニューヨーク,シカゴでアメリカ大手金融機関の業務展開と収益構造について,とくに引受業務についてヒアリングをしてきました。訪問先を以下に挙げています。

- 2013年9月にJSPS科学研究費 24530513の調査としてニューヨーク,シカゴでアメリカ大手金融機関の業務展開と収益構造について,とくに決済とディリバティブ業務との関係をヒアリングをしてきました。訪問先を以下に挙げています。

- 2013年3月に北京で対外経済貿易大学国際経済研究院/松山大学経済学部シンポジウム「日中経済金融協力の未来」(対外経済貿易大学)を開催しました。

- 2012年8-9月にJSPS科学研究費 24530513の調査として香港,上海,シンガポールで外国銀行のアジア各国における業務展開についてヒアリングをしてきました。訪問先を以下に挙げています。

- 2012-14年度JSPS科学研究費 24530513(研究代表者)

,研究課題「金融機関の収益構造は変化したのか? 米系大手金融機関の競争力の源泉を探る」が通りました。

,研究課題「金融機関の収益構造は変化したのか? 米系大手金融機関の競争力の源泉を探る」が通りました。

- 2012年3月にニューヨークでアメリカ大手金融機関の業務展開に関するヒアリングをしてきました。訪問先を以下に挙げています。

- 2011年9月に公益財団法人 日本証券経済研究所

の調査としてワシントンとニューヨークでドッド=フランク法に関するヒアリングをしてきました。訪問先を以下に挙げています。

の調査としてワシントンとニューヨークでドッド=フランク法に関するヒアリングをしてきました。訪問先を以下に挙げています。

- 2009年10月に上海証券取引所の周勤業副総裁をお招きして,松山大学公開シンポジウムと証券経済学会第72回全国大会(共通論題「金融再編と投資銀行業務」松山大学)を開催しました。日本経済学会連合ニュース

No.46, 2010年(16-17頁)に概要が掲載されました。

- 毎年正月にアメリカ経済学会に行って,アメリカの学会動向を見聞し,知人・旧友との親交を深めていました。

- 2009年2月1日の四国新聞

「香川銀,徳島銀の統合 No.452」にインタビューが掲載されました。

「香川銀,徳島銀の統合 No.452」にインタビューが掲載されました。

- 岡本真『これからホームページをつくる研究者のために:ウェブから学術情報を発信する実践ガイド』築地書館,2006年(128頁)に本ホームページが紹介されました。

- 2006年1月に日本銀行金融市場局でディリバティブのヒアリングをしてきました。

- 泳いだり,走ったり,歩いたりするのが好きですが,最近は忙しくてなかなかできません。過去にギター,ラグビー,自転車,バイクを経験。嗜好=甘辛両刀

- 愛読書=同じく,最近は趣味の本を読む時間があまりありません。以前はジャンルは別に問わずにそのときに興味があるものを読んでいました。

- 四季録に雑文を書きました(2002年)。興味のある方はご覧ください。

自己紹介に続く

自己紹介に続く

がシンクタンク厳選リポートとして紹介されました。

がシンクタンク厳選リポートとして紹介されました。

が通りました。

が通りました。

,研究課題「資本市場中心の金融システムにおける米国大手銀行グループの引受業務への進出」と2016年度学術図書JP16HP5156『アメリカOTDモデルの形成過程』が通りました。

,研究課題「資本市場中心の金融システムにおける米国大手銀行グループの引受業務への進出」と2016年度学術図書JP16HP5156『アメリカOTDモデルの形成過程』が通りました。

を『アメリカ大手銀行グループの業務展開:OTDモデルの形成過程を中心に』日本経済評論社が受けることになりました。

を『アメリカ大手銀行グループの業務展開:OTDモデルの形成過程を中心に』日本経済評論社が受けることになりました。

証券経営研究会編『変貌する金融と証券業』第10章,公益財団法人 日本証券経済研究所,2018年

証券経営研究会編『変貌する金融と証券業』第10章,公益財団法人 日本証券経済研究所,2018年

証券経営研究会編『資本市場の変貌と証券ビジネス』第11章,公益財団法人 日本証券経済研究所,2015年

証券経営研究会編『資本市場の変貌と証券ビジネス』第11章,公益財団法人 日本証券経済研究所,2015年

渋谷博史監修・シリーズ「アメリカ・モデル経済社会」第10巻,渋谷博史編『アメリカ・モデルの企業と金融:グローバル化とITとウォール街』第5章,昭和堂,2011年

渋谷博史監修・シリーズ「アメリカ・モデル経済社会」第10巻,渋谷博史編『アメリカ・モデルの企業と金融:グローバル化とITとウォール街』第5章,昭和堂,2011年

公益財団法人 日本証券経済研究所『証券経済研究』第124号(日米資本市場研究会特集号),2023年12月

公益財団法人 日本証券経済研究所『証券経済研究』第124号(日米資本市場研究会特集号),2023年12月

一般財団法人 ゆうちょ財団『季刊 個人金融』春号,2022年5月

一般財団法人 ゆうちょ財団『季刊 個人金融』春号,2022年5月

公益財団法人 日本証券経済研究所『証券経済研究』第115号,2021年9月

公益財団法人 日本証券経済研究所『証券経済研究』第115号,2021年9月

『証券経済学会年報』第43号,2008年7月

『証券経済学会年報』第43号,2008年7月

金融プラス・フォーラム第17回研究報告会,2023年3月

金融プラス・フォーラム第17回研究報告会,2023年3月

公益財団法人 日本証券経済研究所 証券セミナー,2014年9月(『証券レビュー』第54巻第10号,2014年10月)

公益財団法人 日本証券経済研究所 証券セミナー,2014年9月(『証券レビュー』第54巻第10号,2014年10月)

証券経済学会第95回全国大会(日本大学),2023年9月

証券経済学会第95回全国大会(日本大学),2023年9月

日本金融学会秋季大会(東北大学),2015年10月

日本金融学会秋季大会(東北大学),2015年10月

日本金融学会秋季大会(広島大学),2008年10月

日本金融学会秋季大会(広島大学),2008年10月

、3minプレゼン1、ポスター発表、公益財団法人 国際高等研究所、全国3Questions、九州・沖縄地区編(熊本大学)、2025年6月

、3minプレゼン1、ポスター発表、公益財団法人 国際高等研究所、全国3Questions、九州・沖縄地区編(熊本大学)、2025年6月

証券経済学会九州部会(福岡大学),2023年3月

証券経済学会九州部会(福岡大学),2023年3月

公益財団法人 日本証券経済研究所 日米資本市場研究会,2023年4月17日

公益財団法人 日本証券経済研究所 日米資本市場研究会,2023年4月17日

公益財団法人 日本証券経済研究所 日米資本市場研究会,2021年12月13日

公益財団法人 日本証券経済研究所 日米資本市場研究会,2021年12月13日

公益財団法人 日本証券経済研究所 証券経営研究会,2019年11月25日

公益財団法人 日本証券経済研究所 証券経営研究会,2019年11月25日

渋谷博史監修・シリーズ「アメリカ・モデル経済社会」第10巻,渋谷博史編『アメリカ・モデルの企業と金融』研究会(東京大学社会科学研究所),2010年7月20日

渋谷博史監修・シリーズ「アメリカ・モデル経済社会」第10巻,渋谷博史編『アメリカ・モデルの企業と金融』研究会(東京大学社会科学研究所),2010年7月20日

金融庁金融研究研修センター,第3回外国金融制度研究ワークショップ,≪米国リテール金融ワークショップ≫,2004年3月23日

金融庁金融研究研修センター,第3回外国金融制度研究ワークショップ,≪米国リテール金融ワークショップ≫,2004年3月23日

近況から続く

近況から続く

,研究課題「金融機関の収益構造は変化したのか? 米系大手金融機関の競争力の源泉を探る」が通りました。

,研究課題「金融機関の収益構造は変化したのか? 米系大手金融機関の競争力の源泉を探る」が通りました。

の調査としてワシントンとニューヨークでドッド=フランク法に関するヒアリングをしてきました。訪問先を以下に挙げています。

の調査としてワシントンとニューヨークでドッド=フランク法に関するヒアリングをしてきました。訪問先を以下に挙げています。